Was ist "ChemGeo aktuell"?

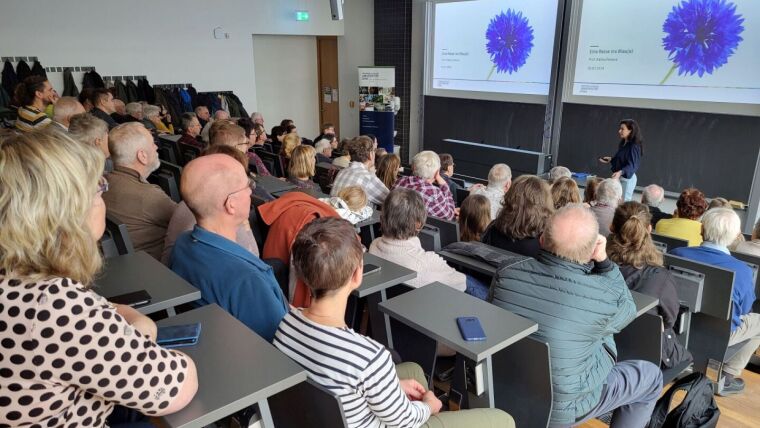

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät stellen in allgemeinverständlichen Vorträgen ihre aktuelle Forschungsthemen vor.

Die Samstagsvorlesungen richten sich an alle, die sich für die Bereiche Chemie, Geowissenschaften und Geographie interessieren. Egal ob Schüler bzw. Schülerin, Student bzw. Studentin, Alumnus, berufstätig oder bereits im Ruhestand: Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Der Eintritt ist frei. Die Samstagsvorlesungen finden jeweils im Wintersemester statt. Beginn ist immer 10:30 Uhr. Jede Vorlesung dauert circa 60 Minuten, wobei es im Anschluss ausreichend Zeit für Fragen gibt.

Veranstaltungsort

Hörsaal IAAC, Humboldtstr. 8, 07743 Jena (zu Google MapsExterner Link)

Einige Vorträge werden aufgezeichnet und stehen im Anschluss als Video auf der Webseite zur Verfügung.

Informationen per E-Mail

Sie möchten per E-Mail über das aktuelle Programm informiert werden? Dann schreiben Sie eine kurze E-Mail an claudia.hilbert@uni-jena.de!

Der Newsletter ist kostenfrei und Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Teilnahmebestätigung

Auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt.

Programm im Wintersemester 2025/26

Die Termine und Themen im Überblick

13. Dezember 2025, 10:30 Uhr

Als Thüringen noch in den Tropen lag: Neue Ausgrabungen an der permischen Saurierfundstelle Bromacker

apl. Prof. Dr. Peter Frenzel, Dr. Anna Pint, Institut für Geowissenschaften

10. Januar 2026, 10:30 Uhr

Die Energiewende aus Sicht der Chemie: Betrachtungen zu Energiemanagement und Rohstoffbasis in der chemischen Industrie

Prof. Dr. Martin Oschatz, Institut für Technische Chemie und Umweltchemie

24. Januar 2026, 10:30 Uhr

Big Data in der Erdbeobachtung: Beispiele des raum-zeitlichen Monitorings mit den ESA-Satelliten Sentinel-1 und -2 in Südafrika

Prof. Dr. Christiane Schmullius, Institut für Geographie

31. Januar 2026, 10:30 Uhr

Von den Tropen bis ins ewige Eis: Auf Forschungsreisen zu den Mikroalgen, die das Leben im Meer ermöglichen

Prof. Dr. Georg Pohnert, Institut für Anorganische und Analytische Chemie

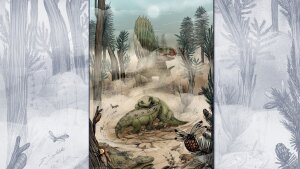

Das Leben am Bromacker im frühen Perm (Rekonstruktion)

Bild: Sandra HähleAls Thüringen noch in den Tropen lag: Neue Ausgrabungen an der permischen Saurierfundstelle Bromacker

Samstag, 13. Dezember 2025, 10:30 Uhr

apl. Prof. Dr. Peter Frenzel, Dr. Anna Pint

Institut für Geowissenschaften

Das Perm vor circa 300-250 Millionen Jahren war ein Zeitalter der Extreme. Nachdem sich der größte Teil der irdischen Landmassen zu einem Superkontinent zusammengeballt hatte, trockneten die inneren Bereiche der gigantischen Landmasse aus und bildeten ausgedehnte Wüsten. Ungefähr am Äquator befand sich ein riesiges Hochgebirge, das den Kontinent in Ost-West-Richtung von Küste zu Küste durchzog. Es war ein Gebirge, welches die wetterbestimmende atmosphärische Zirkulation stark beeinflusste und Megamonsune auslöste.

Das Gebiet der Fossillagerstätte Bromacker im Thüringer Wald war damals eine Flusslandschaft am Nordrand des Gebirges ungefähr 10 Grad Nord. Die Tier- und Pflanzenwelt war noch sehr urtümlich und hatte sich gerade erst an eine festländische Lebensweise angepasst. Neben großen Amphibien und frühen Reptilien kamen auch schon erste höher entwickelte Landwirbeltiere wie das Dimetrodon vor.

Während der jährlichen Ausgrabungen am Bromacker werden nicht nur die Knochen der Wirbeltiere geborgen, sondern auch kleine Krebstiere, Insekten, Tausendfüßer und Pflanzenreste. Der Vortrag gibt Einblick in die aktuelle Forschungsarbeit — und damit in ein Landökosystem aus dem frühen Perm.

-

Über den Referenten Peter Frenzel

apl. Prof. Dr. Peter Frenzel (links) und Dr. Anna Pint (rechts) an der Grabungsstelle Bromacker

Foto: Claudia Hilbert/Universität JenaPeter Frenzel studierte Geologie und Paläontologie in Greifswald. Nach seiner Promotion forschte er in Frankreich, Großbritannien sowie an der Universität Rostock und an der TU Braunschweig.

Seit 2005 ist er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena tätig: zunächst als Lehrbeauftragter für Paläontologie und Geologie und seit 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Seit 2014 ist er Leiter der Arbeitsgruppe Paläontologie am Institut für Geowissenschaften, 2019 wurde er zum apl. Professor für Paläontologie und Geologie ernannt.

In seiner Forschung widmet er sich unter anderem der Paläomilieuanalyse, Paläoklimatologie und Umweltforschung an Sedimenten aus randmarinen und kontinentalen Gewässern sowie der Paläoökologie und Stratigraphie von Ostrakoden und Foraminiferen von der Oberkreide bis heute.

Zur Webseite von Peter Frenzel

-

Über die Referentin Anna Pint

Dr. Anna Pint (rechts) und apl. Prof. Dr. Peter Frenzel (links) an der Grabungsstelle Bromacker

Foto: Claudia Hilbert/Universität JenaAnna Pint studierte Geologie und Paläontologie an der Freien Universität Berlin. 2016 schloss sie an der Universität Jena ihre Promotion ab. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte sie zudem an das GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam sowie an die Universität Köln.

Seit 2020 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geowissenschaften der Universität Jena. Sie forscht unter anderem in den Bereichen Mikropaläontologie, Paläoumwelt, Paläoklima, Geoarchäologie und Naturgefahren.

Zur Webseite von Anna Pint

Wasserstoff- und Photovoltaikanlage

Foto: HadK/adobe.stock.com, generiert mit KIDie Energiewende aus Sicht der Chemie: Betrachtungen zu Energiemanagement und Rohstoffbasis in der chemischen Industrie

Samstag, 10. Januar 2026, 10:30 Uhr

Prof. Dr. Martin Oschatz, Institut für Technische Chemie und Umweltchemie

Die Forschung und Entwicklung nachhaltiger Materialien spielt eine Schlüsselrolle für die nachhaltige Transformation. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Umstellung industrieller Prozesse auf alternative Energieversorgung und kohlenstoffneutrale Chemikalien. Für eine nachhaltige Energieversorgung werden kohlenstoffneutrale Konzepte benötigt, die neue Anforderungen an Materialien und Prozesse stellen.

In der Vorlesung werden grundlegende Konzepte und Bewertungen chemischer Prozesse für die Herstellung von Grundchemikalien bewertet, die auf erneuerbaren Energien beruhen. Beispielhaft werden die elektrochemische Herstellung von Düngemitteln sowie die Abscheidung von Kohlenstoffdioxid und alternative Batteriesysteme diskutiert und aus energetischer Sicht bewertet.

-

Über den Referenten Martin Oschatz

Prof. Dr. Martin Oschatz

Foto: Anne Günther (Universität Jena)Der Referent:

Martin Oschatz forscht unter anderem zu Kohlenstoffnanomaterialien, Natriumionenbatterien, Lithium-Schwefel-Batterien und Superkondensatoren.

Nach seinem Chemie-Studium und seiner Promotion an der TU Dresden arbeitete er am Georgia Institute of Technology in Atlanta (USA), an der Universität Utrecht (Niederlande), am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzfläschenforschung in Potsdam sowie an der Universität Potsdam.

2021 erhielt er einen Ruf an die Friedrich-Schiller-Universität Jena als Professor für die Chemie der Materialien für Energieanwendungen.

Multitemporale SIR-C/X-SAR C– und L-Band Aufnahmen des Kruger Nationalparks

Bild: NASA, DLRBig Data in der Erdbeobachtung: Beispiele des raum-zeitlichen

Monitorings mit den ESA-Satelliten Sentinel-1 und -2 in Südafrika

Samstag, 24. Januar 2025, 10:30 Uhr

Prof. Dr. Christiane Schmullius,

Institut für Geographie

Der Vortrag zeigt Ergebnisse und „Lessons Learned“ aus 15 Jahren Forschungsarbeit in Südafrika, mit einem Fokus auf der Integration von vor Ort erhobenen Umweltdaten bei der Auswertung von Satellitendaten-Zeitreihen.

Diese langjährige Projektarbeit bietet eine ideale Basis für Innovation in der Lehre: Studierende können schnell ein tiefes Verständnis für Radar- und optische Prinzipien entwickeln, indem sie eine „lebende“ Landoberfläche vor sich sehen und die neuesten Methoden der Datenintegration und -auswertung anwenden lernen. Es wird gezeigt, wie diese Kombination der wissenschaftlichen Entwicklungen und die darauf aufbauenden methodischen Umsetzungen in der Lehre den Lernprozess effektiv unterstützt. Gleichzeitig stellt dieser Vortrag den Abschluss der 25-jährigen und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten Lehrtätigkeit an der Universität Jena dar.

-

Über die Referentin Christiane Schmullius

Prof. Dr. Christiane Schmullius

Foto: Anne Günther (Universität Jena)Christiane Schmullius studierte Geographie in Frankfurt am Main und in Santa Barbara (USA). Seit 2000 ist sie Professorin für Fernerkundung an der Universität Jena. Zuvor war sie an der Freien Universität Berlin, an der Universität Karlsruhe sowie bei der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR) tätig, wo sie an drei Shuttle-Missionen beteiligt war.

Christiane Schmullius' Forschungsinteresse gilt der Verarbeitung von Erdbeobachtungsdaten, insbesondere von Radardaten, für die Kartierung von Waldbiomasse und anderer umweltwissenschaftlicher Fragestellungen.

Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und ist in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien aktiv: Beispielsweise war sie einige Jahre Mitglied des beratenden Ausschusses für Erdsystemwissenschaften der Europäischen Weltraumorganisation und Vorsitzende des Senatsausschusses des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. 2010 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet.

Tara Polarstation auf ihrer Jungfernfahrt in der Nähe von Spitzbergen

Foto: Maéva Bardy - Fondation Tara OcéanVon den Tropen ins ewige Eis: Auf Forschungsreisen zu den Mikroalgen, die das Leben im

Meer ermöglichen

Samstag, 31. Januar 2026, 10:30 Uhr

Prof. Dr. Georg Pohnert,

Institut für Anorganische und Analytische Chemie

Phytoplankton – das sind winzige Algen, die frei im Meer schweben – bilden die unsichtbare Grundlage des Lebens im Ozean. Durch Photosynthese nutzen sie Sonnenlicht, um Energie zu erzeugen, und versorgen so das gesamte marine Nahrungsnetz. Dabei produzieren sie fast genauso viel Sauerstoff wie alle Landpflanzen zusammen.

Trotz ihrer enormen Bedeutung wissen wir noch erstaunlich wenig über diese Mikroalgen. Denn um sie zu erforschen, müssen wir dorthin, wo sie leben – mitten in den Ozean. Das bedeutet oft aufwendige Expeditionen mit Forschungsschiffen oder mobilen Stationen in entlegene und extreme Regionen der Weltmeere.

In diesem Vortrag nehmen wir Sie mit auf eine wissenschaftliche Reise: An Bord der Tara Polar Station, die durch das arktische Meereis driftet, untersuchen wir, wie Mikroorganismen die monatelange Dunkelheit der Polarnacht überstehen. Im Amazonasdelta suchen wir nach chemischen Spuren von Mikroalgen, die vom Süßwasser ins Meer wandern.

Unsere Forschung verknüpft Daten aus ganz unterschiedlichen Lebensräumen der Erde – vom Tropenmeer bis ins ewige Eis, um besser zu verstehen, wie Mikroalgen das Leben in den Ozeanen möglich machen.

-

Über den Referenten Georg Pohnert

Prof. Dr. Georg Pohnert

Foto: Anne Günther (Universität Jena)Der Referent:

Georg Pohnert ist studierter Chemiker. In seiner Forschung widmet er sich der chemischen Kommunikation von marinen Mikroorganismen und der Etablierung von Metabolomik-Methoden zur Charakterisierung von natürlichen Signalstoffen.

Nach seinem Studium in Karlsruhe und seiner Promotion in Bonn arbeitete Georg Pohnert unter anderem an der Cornell University in Ithaca (USA) und an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (Schweiz). Mit einer Lichtenberg-Professur, die ihm von der Volkswagenstiftung verliehen wurde, kam er 2007 an die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hier hat er eine Professur für Instrumentelle Analytik/Bioorganische Analytik inne.

Von 2019-2024 war er Mitglied des Präsidiums der Universität Jena: zunächst als Vizepräsident für Forschung, später als Leiter der Universität. Außerdem ist er seit 2016 Max-Planck-Fellow und leitet eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena.

Kontakt