Das Alleinstellungsmerkmal unseres Labors ist seine umfangreiche Ausstattung, die "klassische" und "traditionelle" geochemische und sedimentologische Methoden mit neueren und zum Teil sehr aufwändigen Biomarkermethoden verbindet. Wir können grundlegende sedimentologische Analysen wie Korngröße oder die Bestimmung der geochemischen Eigenschaften (Elementgehalte) von Umweltproben durchführen. Darüberhinaus betreiben wir einen umfangreichen Fuhrpark an GC-MS und GC-irMS-Technologie zur Analyse von diversen Biomarkern und ihrer Isotopenzusammensetzung. Unsere Arbeitsgruppe hat außerdem die Möglichkeit, pollenanalytische Untersuchungen durchzuführen.

Wissenschaftliche und technische Betreuung

-

Prochnow, Maximilian Wissenschaftliche Leitung Biomarkerlabor Professur Physische Geographie

Raum 206

Löbdergraben 32

07743 JenaSprechzeiten:

Dienstag, 10 bis 11 Uhr nach Vereinbarung

Foto: Maximilian Prochnow -

Blaubach, Nico Labormanagement und technische Laborleitung Professur Physische Geographie

Raum 214/214A

Löbdergraben 32

07743 Jena

Foto: Nico Blaubach -

Hartwig, Kati Labormanagement und Chemielaborantin Professur Physische Geographie

Raum 214/214A

Löbdergraben 32

07743 Jena

Foto: Kati Hartwig

Probenaufbereitung und Analytik für Biomarker

-

Aufbereitungslabor für Lipid-Biomarker-Analysen und Hemicellulose

Unser Lehrstuhl verfügt über ein großes Lehrlabor, wo auch die Biomarkeraufbereitung stattfindet. Dazu stehen sechs Abzüge (auch für Flußsäure), Zentrifugen, Ultraschallbäder, Mikrowelle, Gefriertrocknung, ein FlexiVap zur Probeneindampfung sowie drei Muffelöfen zur Verfügung.

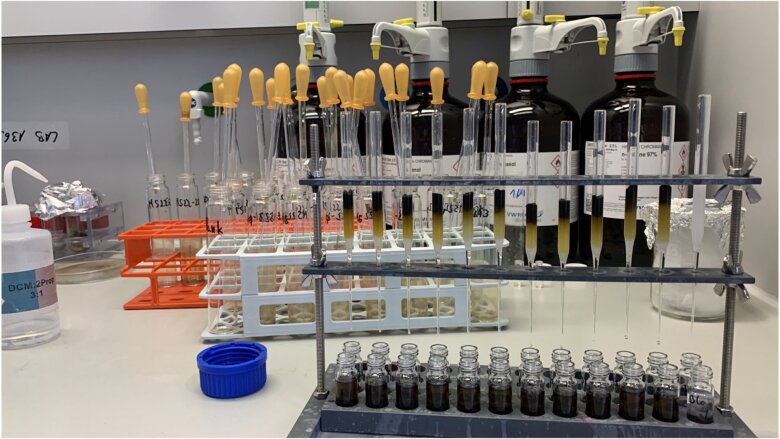

Die Aufbereitung der Biomarker (Blattwachse incl. Alkane und Fettsäuremethylester, Sterole, PAKs, Gallensäuren, GDGTs) erfolgt über eine sogenannte Säulenchromatographie mittels verschiedener Lösemittel. Dies wird zu großen Teilen routinemäßig – nach Einweisung und betreut durch unser wissenschaftliches Personal – von studentischen Hilfkräften und Studierenden durchgeführt. Unser Aufbereitungsprotokoll und die Laborausstattung ermöglicht einen relativ großen Probendurchsatz innerhalb einer überschaubaren Zeit. Zur Aufreinigung der Alkan-Fraktionen greifen wir auf ein spezielles Molekularsieb (sogenanntes Zeolit) zurück, das extrem saubere Chromatogramme ohne Störkomponenten für die weitere komponentenspezifische Isotopenanalytik liefert.

Wir bereiten ebenfalls Sedimente für die Bestimmung der komponentenspezifischen 18O-Isotopie an hemicellulosen Zuckern auf. Die Messung selbst erfolgt im Labor unserer Kooperationspartner TU DresdenExterner Link

Säulenchromatographie zur Aufbereitung der Blattwachse.

Foto: Maximilian Prochnow -

Gaschromatographie zur Quantifizierung (GC-FID)

Zur Quantifizierung von z. B. Alkanen, Fettsäuren und Alkenonen steht ein GC-FID mit Autosampler (Agilent 7890B) und Prep-GC (Gerstel) zur Verfügung. Die Auswertung erfolgt über die ChemStation-Software von Agilent.

-

Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS)

Zur Quantifizierung und qualitativen Analyse von diversen Komponenten (z. B. PAKs, Sterole, oder auch uns unbekannten Stoffen) in Umweltproben verwenden wir ein GC-MS (Agilent 6890N GC und Agilent 5975C MSD) mit Autosampler. Das GC ist mit einem Kaltaufgabesystem von Gerstel (KAS4) für Large Volume Injektionen ausgerüstet. Zur Analyse verwenden wir die MassHunter-Software von Agilent.

-

Gaschromatographie-Isotopenmassenspektrometrie (GC-irMS)

Zur Bestimmung der komponentenspezifischen Isotopie (13C, 2H) an Blattwachsen nutzen wir ein GC (Agilent 7890B) das an ein Isoprime Vision Isotopenmassenspektrometer (Elementar, Langenselbold, Deutschland) gekoppelt ist. Das GC ist ebenfalls mit einem Kaltaufgabesystem von Gerstel (KAS4) für Large Volume Injektionen ausgerüstet. Zur Auswertung verwenden wir die IONOS-Software von Elementar. Das irMS kann auch mit dem varioEL-cube (Elementar, Langenselbold, Deutschland) verbunden werden. Somit ist auch die Bestimmung von bulk-13C und bulk-15N möglich.

Sedimentologie, Mineralogie, Geochemie und Pollenanalyse

-

Sedimentkernaufbereitung und Probenpräparation

Zur Öffnung und Dokumentation von neuen Sedimentkernen steht eine Kernfräse und eine Fotobank zur Verfügung. Des Weiteren ist unser Labor mit einer automatischen Messbank für magnetische Suszeptibilität und XRF ausgestattet. Zur Probennahme und -aufbereitung für Analysen aller Art können mehrere Feinwaagen, Zentrifugen, eine Schwingmühle, Trockenschränke und eine Gefriertrocknung verwendet werden.

-

Handheld-XRF

Zur Bestimmung von Elementgehalten an Sedimenten steht ein Handheld-XRF-Scanner Bruker S1 Titan 800 zur Verfügung. Dieser kann im Labor auf einer Messbank (gefertigt vom OSIM Fertigungslabor, FSU Jena) zur Erstellung von Linescans an Sedimentbohrkernen oder losen Sedimentproben genutzt werden. Außerdem kann die Handheld-XRF-Pistole auch direkt im Gelände (z.B. an Boden- oder Lössprofilen) eingesetzt werden. In unserer Arbeitsgruppe sind drei Mitarbeiter entsprechned bestellte Strahlenschutzbeauftragte.

-

Körngrößenbestimmung

In unserem Labor ist die Bestimmung der Korngrößenverteilung von Sedimentproben mit Hilfe eines neuen Korngrößenmessgeräts der Marke Beckman Coulter möglich.

-

CNS-Analyse

Sediment- und Bodenproben können mit einem varioEL-cube von Elementar (Langenselbold) auf ihre Gehalte an inorganischen und organischen Kohlenstoff sowie Stickstoff und Schwefel analysiert werden. Über die Kopplung mit unserem irMS (eine sogenannte "EA-irMS"-Kopplung) kann auch die stabile Kohlenstoff- und Stickstoffisotopie (δ13C, δ15N) des bulk-Materials bestimmt werden.

-

ICP-OES Elementaranalyse

Zur Bestimmung von Elementgehalten (z.B. Schwermetalle) oder beispielsweise biogenem Silizium als Produktivitätsindikator in Seesedimenten verfügen wir über ein Messgerät für optische Emissionsspektrometrie (ICP-OES) von Varian. Dieses Messgerät wird auch von der Professur für Bodenkunde für bodenkundliche Analysen verwendet.

-

Pollenanalyse

Für die Probenaufbereitung zur Pollenanalyse stehen zwei Flußsäure-Abzüge zur Verfügung. Die Auszählung der Pollen und Holzkohle erfolgt mit einem Lichtmikroskop mit 400-facher Vergrößerung der Firma Carl-Zeiss.

Geländeausrüstung

-

Transporter der Physischen Geographie/Bodenkunde

- VW-Bus

- großer Anhänger für den Transport unseres Schlauchboots und anderer Geländeausrüstung

-

Seismik

- Parametrisches Sedimentecholot (Innomar) mit Motionsensor

- Echolot (Lowrance)

- bubble pulser Seismik

-

Limnologische Ausrüstung (Seesedimente)

- Sedimentfallenketten mit akustischen Auslösesystemen

- Bohrplattform für Bohrungen in Seen (Eigenbau)

- Schwerelot

Kolbenlotsysteme Ø 63 mm (UWITEC)

Kolbenlotsysteme Ø 90 mm (UWITEC) - UWITEC Gravity Corer zur Entnahme von Kurzkernen

- Wasserschöpfer

- Schlauchboote (DSB)

-

Terrestrische Ausrüstung

- GEOTom Geoelektrik (Geolog2000 System- und Meßtechnik, Starnberg)

- 24-Kanal Hammerschlagseismik (Geometrics, Smartseis)

- Vermessungsgeräte (GPS, DGPS, Leica-Totalstation, Nicon-Theodolit)

- Rammkernsonden, Torfbohrer, Bohrhämmer

- terrestrisches Lidar

-

Fluviale Ausrüstung

- Automatische hydrologische Meßstationen

- Automatische Probennehmer (Sigma)

- Strömungsmesser (Flügelrad Prinzip)